☆ホームページがリニューアルしました。

2021年10月、弊社のホームページの内容や構成などが、大きくリニューアル致しました。

ホームページ担当者として、皆様のお役に立てる記事を載せていきたいと思っております。

今後とも よろしくお願いいたします。

2021年10月、弊社のホームページの内容や構成などが、大きくリニューアル致しました。

ホームページ担当者として、皆様のお役に立てる記事を載せていきたいと思っております。

今後とも よろしくお願いいたします。

2016年、2018年に花を咲かせて喜ばせてくれたサボテンが今年も花を咲かせました。

花は元気に咲きましたが、全体が少し傾きながら細長く成長しているので、不安定です。

そんなこともあり、今年はサボテンの胴切りに挑戦しました。

胴切りというのはその名前の通り、サボテンを胴部分でスパっと切ることです。

長く徒長したサボテンをほどよい長さに仕立て直すことが出来ますし、上下に切断された両方を別の株として育てることが出来るので、株が増えてまさに私の願うところです。

切断されても、長く乾燥しても、根を伸ばし成長していくサボテンは強い植物なのだと感じました。

サボテンは高さ13㎝まで成長していました。3つに切断し、維管束を中心に鉛筆のように削ります。

新聞紙に軽く包んで切断部を乾燥、根が出るのを待ちます。根のついた方はそのまま様子を見守ります。

さぁ、どうなるでしょうか。私も楽しみです。

家で飼える動物はたくさんの種類がいますが、ペットと言えばやはり犬か猫を思い浮かべてしまいます。

犬は人に懐き、猫は家につくと聞いたことがあります。

犬は「触って欲しい」と思っているが、猫は「触らしてあげる」と思っているとかなんとか。

人に触られるのが好きで甘えん坊な猫はもちろん多くいるのですが、それと同じくらい気ままな猫もいるのでそう思われているのかもしれません。

我が家の猫は気ままなツンデレです。

普段は自由気ままに過ごしていることが多いのですが、私が新聞を広げて読んでいたり、子供が宿題をしていると邪魔をしに来ます。

ピアノの練習もゲームも書き初めだって邪魔します。

そんな意地悪な態度をしても可愛いと言われる猫が、うらやましくなる時があります。

植木鉢が並んでいる横に葉が落ちていました。

「ん?葉から何か出ている?」

よくよく見ると落ちていたのは「金のなる木」の葉で、その葉の付け根部分から芽が出ていました。

落ちた葉から芽を出し、根を伸ばす様子はたくましいものです。

さっそく違う鉢を準備しました。この後の成長が楽しみです。

金のなる木の和名は縁紅弁慶(フチベニベンケイ)

その花言葉は「一攫千金」「幸運を招く」「富」「不老長寿」なんとも縁起の良い言葉が並びます。

水やりの頻度も少なく、育てやすく、寒さや害虫に強く、縁起の良い名前や花言葉で日本でも人気が高いため、よく見掛けるのですが、私はいままで花が咲いたところを見た覚えがありません。

調べてみると、7月から9月の間の水やりが肝心のようで、水をやりすぎると花が咲きにくくなるようです。「8月の1ヶ月間は水をやらない」を私も実践してみようかと思います。

庭には初夏の使者の雨蛙がいました。なんとも可愛いフォルムです。

2月も末になり、日差しが暖かくなってきましたね。

今年の冬は本当に「大雪」の一言に尽きます。

福井では140㎝を超えた積雪になり、富山でも1日に70㎝も降雪する日があり、雪かきをしたそばから降り積もる雪には ため息が出ました。

大雪は渋滞や道の凍結、水道管の破裂、通行止めや列車の運休、輸送の停滞などなど、生活にたくさんの影響を及ぼしました。

雪が降ることを予想し、雪に備えても、雪の被害から避けられない。

人間の力では太刀打ちできない自然の恐ろしさを 改めて感じました。

その反面、私個人の意見なのですが、庭に雪が降る様子や降り積もった景色を見ると綺麗だな~っと感じます。

左の写真は社長宅のお庭を写したものです。

木々に雪が降り積もり、どこに何の木があったのかも分からなくなるくらいです。

ふわふわの雪が高く降り積もりニョキニョキと白いものも出現します。

そして、雪の下で咲く椿の花がとても健気で色鮮やかに感じます。

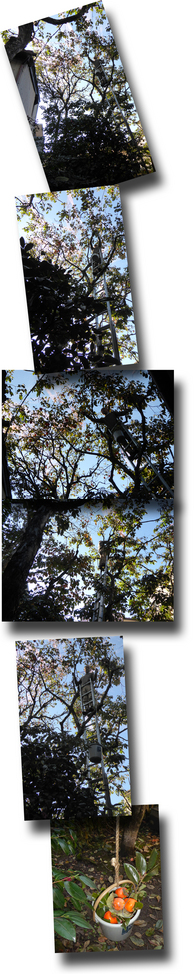

柿の実が、たわわに実っています。今年も収穫の秋がやってきました。

柿

社長は屋根やはしごに登り、身を乗り出して(体を張っての)収穫です。

はしごの高さは、下から見上げていてもかなりの高さで、正直 収穫の様子は怖くて見ていられません。

ほんとに、高いですよね。

今年の柿は、木の上で熟し切ってしまうものが多いようで、柔らかい柿がジャム爆弾となって去年以上に落ちてきます。なかなかの脅威でした。

収穫した柿は、傷まないように紙袋にいれて保管します。

今年は豊作だったようで、柿入りの紙袋が あちこちにあふれかえっています。

柿は総数1500個ほどでしょうか。

小粒の柿もありましたが、今年の柿も甘くてとっても美味しかったです。

以前、「この柿は水島だよ、水島」と教えてもらったときに、ピンと来なかったので私なりに調べてみました。

水島柿は富山の射水市(新湊地区)発祥の甘柿で、糖度が高くとてもおいしい柿なのですが、水分が多く日持ちしないために県内での消費がほとんどなのだそうです。

県外出身の私が水島柿を知らなかったことに納得し、貴重な柿なのだと、実感しました。

私事ですが、先日京都伏見稲荷に行ってきました。

伏見稲荷神社は全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮で、千本鳥居やおもかる石、きつね絵馬、そして"外国人に人気の観光スポット"として有名です。

本当にたくさんの外国の方がいらっしゃいました。

あちらこちらから聞こえてくる外国語に、まるで私のほうが外国へ旅行に出かけている気分になったくらいです。

伏見稲荷神社は、稲荷山のふもとに本殿があり、稲荷山全体を神域としているため、境内にはいたるところに稲荷神社を象徴する"お稲荷さん"がいらっしゃって、それぞれにとても良い表情をされていました。

「千本も鳥居があるの?」なんて、とんでもありません。

1周約4キロの"お山めぐり"の参道をどこまでも続く朱色の鳥居、大小約1万基も立っているそうです。

願い事が「通るように」あるいは「通った」祈願と感謝の意味から、鳥居を奉納する信仰が江戸時代に広がった結果だとされています。

そのどこまでも続く朱色の鳥居は、とても幻想的でした。

お久しぶりです。折川です。

金魚たちに対抗して・・というわけではありませんが、我が家の猫を紹介します。

・折れ曲がった耳

・短めの首

・丸い顔

・丸みを帯びた小柄な身体

・大きな眼 を特徴に持つ猫

名前の由来は「スコットランドの折れ耳猫」。

穏やかで、人懐っこい性格のスコティッシュフォールドを飼っています。

この猫の歴史を調べてみたのですが、この品種はスコットランドで生まれた「耳が折れ曲がっている」突然変異の1匹の白猫から始まったのです。

偶然生まれた、たった1匹の猫がここまで計画的に繁殖され、品種改良をされ、世界中で愛される人気の品種になっていったことには、本当に驚かされました。

「折れ耳」が大きな特徴のスコティッシュフォールドですが、耳が折れていない個体も少なくありません。我が家の猫も、耳が立っています。

スコティッシュフォールドらしさは それほどでもありませんが、可愛さは抜群です。

わが家の金魚ですが・・・(^0^;)。

金魚

わが家で、金魚を飼うことになりました。^_^;

先日の金魚の飴に影響を受けたのか、家族内から金魚を飼いたいという意見が出て、・・・

飼育の為の装備や、その準備とメンテは自分で、餌やりなどおいしいところは○○の担当といったところです。

小学校以来金魚を飼っていなくて、最近の装備は進化したと感じました。以前は水槽に空気を入れる為のブクブクだけで、水の交換時は投入水を半日ほど日光にさらしていた記憶があります。今は水を浄化する外部フィルターや、アクア照明、金魚のフンを分解する為のバクテリア液や、水道のカルキを抜く為の薬液など結構充実しているように感じます。

いずれにしても、愛情を持って育ててやりたいと思います。長生きすることを願って! ヽ( ̄▽ ̄)/

飴細工の金魚です。

飴細工作品(金魚)

先日、飴細工専門店アメシンさんの、飴細工で、金魚をお土産にいただきました。

一見、金魚のガラス工芸品に見えましたが、飴細工と聞いてチトびっくりです。ビックリッ!(◎◎;)

飴と言われれば、その照りから、甘そうに感じますが・・・、見ていると金魚の躍動感が伝わってきます。

精巧な飴細工をハサミ1本で作り出す職人技に、江戸時代から庶民に親しまれてきた日本の伝統技術のすごさとして、あらためて感銘を受けます。

住宅建築にたずさわる者として、大工さんの匠の技に相通じるものを感じ、この技術が、後世に伝えられていくことを願います。

2016年、今年も柿の収穫時期になりました。

柿の収穫風景

今年も、柿の収穫時期になりました。

毎年のことですが、水島柿と、筆柿、とろませ柿の3種の収穫になります。

とろませ柿以外は甘柿で、特に弊社の水島柿はお配り先から極甘だと定評があります。(*^^)v

今年は、昨年に比べ収穫量が少なかったように思います。しかしどちらかと言えば大粒の実だったように感じます。

今回は、収穫の様子をブログしてみました。

弊社の柿の木はかなり老木ですが、高さにして6M近くになっています。これは2階の屋根の棟くらいの高さになりますが、2連ばしごで届くか届かないかの高さです。

安全には気をつけていますが、結構命がけの作業です。(笑)

ですから、今年も無事に収穫でき、ホッとしているところです。

≧(´▽`)≦アハハハ

小松基地での航空祭2016の見学。

2016航空祭in小松基地

先日、石川県小松基地にて2016航空祭が開催され、見学してきました。

航空自衛隊小松基地は、小松空港に併設され、航空自衛隊と民間航空とが滑走路を共用して運航し、航空交通管制は航空自衛隊が行なっているようです。

航空祭当日は、あいにくの雨模様でしたが、雨天決行で、一部のスケジュールを変更して行われました。

ヘリによる救難展示や、F-15などによる飛行展示が開催されました。

飛行展示の合間に民間航空機の離発着があり、あらためて共用空港であることを感じました。

F-15Jによる、編隊飛行が行われました。初めての航空祭でしたので、ジェット機の爆音に圧倒されます。

フォーメーションの美しさには、感服しますね。

F-2 による、機動飛行が行われました。

急旋回

F-2 による、機動飛行が行われました。

着陸姿勢からの離脱急上昇

なんと言っても、最後の見所はブルーインパルスによる展示飛行です。

テイクオフから各種展示を見ました。例年の3割程度の展示だったそうですが、初めての自分にとっては、十分に楽しめました。

機会があれば、是非来年フルに見学したいと思います。(*^^)v

今回は忙しい社長に代わって、スタッフの折川によるブログです。

社長はあちらこちらの現場の監理や設計業務に多忙で、「ブログと施工実績を更新する暇がない~」と嘆いておられるので、スタッフがピンチヒッターをすることになりました。

日差しがだんだんと夏らしくなってきました。

事務所のお庭の花々も彩り鮮やかです。

大きく咲き誇った牡丹だけでなく、ツツジ、君子蘭、スズランも花開き、黄色の牡丹はつぼみをふくらませています。

いま咲いている花だけでなく、姫リンゴの花、梅の花、サザンカや木蓮などなど。

季節ごとにいろいろな花が咲くお庭は、季節の移り変わりを感じさせてくれて、とても贅沢です。

今年も柿を収穫しました。

水島柿

今年も柿の収穫時期がやって来ました。

今年は水島柿の実りが多く、4年前の豊作に匹敵する勢いでした。

右の写真上2枚は、柿の木に隣接する2階の屋根から撮影しました。

柿の木奥に写る建物は3階建てで、その3階部分の窓が写っています。

3階の床ぐらいの高さに成長しました。柿の木も大きくなったものです。 (ι´Д`)ノ !!

毎年のことですが、柿が実る頃になるとカラスが来て実を落として行きます。カラスは柿が青いうちからやって来て、食べるわけでもなく、ただ突いて落として行きます。

以前は、モズなどが熟したものだけを食べて行くので何の問題も無かったのですが、今ではカラス除けのネットを柿の木全体にかけて柿を守っています。

柿は戦後まもなく植えられた、樹齢70年の老木ですが、今でも甘柿をつけてくれます。

とった柿は、紙袋に入れますが、2~3段積みぐらいで、それ以上は入れません。

経験上、あまりかさねすぎると、その重みで下の方の柿が早く熟んだように傷むからです。

柿の収穫方法ですが、・・・

柿を樹上で採る人と、それを受け取り、へたの枝をきれいにカットする人の2人で行っています。

2段ばしごを最大にして木に掛け(地上から約8m)、安全のために木の幹に縛ります。

採れる高さまで登り摘み取ります。手の届かない柿は、太い針金を「し」の字に曲げた先端で目的の柿がついた枝を手前にたぐり寄せて摘み取ります。[写真中の赤矢印]

樹上で採った柿は、枝などにぶら下げておいたバケツに入れて、いっぱいになったらバケツに付いた縄を使って地上に降ろし、下で待機している人に渡します。

はしごを掛ける位置をこまめに変えながら、効率よく、実っている柿を全て収穫するようにしています。

採る人は毎年私自身ですが、今年下で受け取る人を、弊社のスタッフさんに願いしました。今回が初めてだったからか、そのはしごの高さに驚き、「柿を採るのも命がけなんですね」っておっしゃってました。σ(^_^;)...

毎年採っている私自身、安全第一で採っているので、さほどでもないんですがね・・・・(>_<)

今年、多くの柿が収穫できたので、子供たちが柿のパウンドケーキに挑戦したようです。('-'*)フフ

クックパッドのレシピをもとに、作ってみたそうです。

それなりに美味くできたように思います。( ^^)/ m(..m)

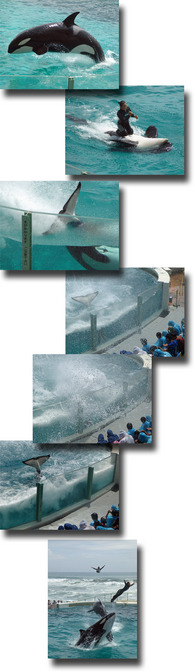

鴨川シーワールドを楽しみました。

シャチ

先日、千葉県の鴨川シーワールドへ遊びに行って来ました。

イルカやアザラシなどのショーがありますが、なんと言っても、シャチのショーは圧巻です。

あの巨体が宙を舞っているわけですから。

ア~・・・ショーのお姉さんも宙を舞っていましたが・・・

ついでに、シャチのお腹の上で、座っておいでました!c(>ω<)ゞ

サマースプラッシュ開催中ってことで、シャチさんたちが観覧席めがけて水をかけていました。皆さんズブ濡れです。(* ̄0 ̄)/ オオゥッ~!!

シャチの、ボールキック?ですが、跳躍力っていうか、イヤハヤすごいの一言です!

久しぶりのシーワールド、感動しました!<(_ _)>

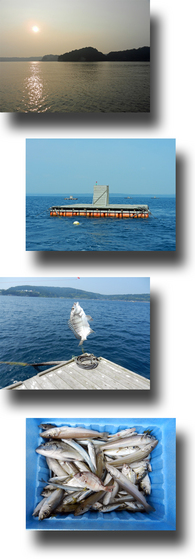

鱚[キス]の船釣りをしてきました。

富山湾

今年も、材木屋仲間の先輩にさそわれて、キス釣りに行って来ました。

台風が去った次の日の朝でしたが、穏やかな富山湾でのキス釣りを楽しむことができました。

早起きはつらいですが、朝の穏やかな海は気持ちがよく、とても幸せな気分になれます。

外洋に向かう途中、停泊する消防艇「神通」を見ることができました。間近で見るのは初めてで、ラッキーだったと思います。ヾ(*ΦωΦ)ノ ヒャッホゥ

赤燈台を抜けて、釣り場へとむかいます。途中、遠くに新湊大橋を眺めながら、釣果を期待しています。

(*'-'*)エヘ

仕掛けを投入後、少しずつたぐり寄せてキス釣りを開始しました。

釣果は大小合わせて43匹でしたが、大きいのは5~6匹だけでした。

焼き魚としてや、味噌汁の具として食べましたが、キスは、淡泊な白身魚で、とてもおいしくいただけました。味噌汁は残ったので、翌日も残りを食べましたが、全く生臭みもなく、新鮮な魚は違うなとあらためて感じました。

ヾ(=^▽^=)ノ

北陸新幹線E7系

かがやき508号

3月14日の開業当日、北陸新幹線E7系を間近に見てきました。

富山駅で、ちょうど入線して来たのが富山10:31発の東京行き「かがやき508号」でした。

間近に本物を見るのは初めてで、その実利を兼ねた流線型のフォルムが、速さの象徴とも云うべきジェット戦闘機を彷彿とさせ、とても素晴らしく感じました。

(^O^)v

あいなく、富山駅10:55発の各駅停車「はくたか560号」が入線してきました。

東京には、13:28に到着するようで、「かがやき」よりも所要時間が約20分長くなりますが、それでも2時間30分ほどで着くのは、以前よりも早くなったと実感できます。

素晴らしいです!

太刀魚の船釣りをしてきました。

太刀魚釣り

前回のきす釣りにつづいて太刀魚釣りにさそわれ、行って来ました。

さすがに今の時期の早朝は寒く、釣果が上がらないと厳しいモノがありましたが、ボウズだけはまぬがれ、1匹の太刀魚と1匹のサワラが釣れました。 Y(>_<、)Y

水深50メートルぐらいを目指して仕掛けを投入中、20Mぐらいで沈まなくなり、アレ・・・と思っていたら、サワラ君のボディーに仕掛けのハリが引っかかったようで、 ラッキーでした。

それにしても上から降ってきた仕掛けに当たり、引っかかるなんて、本当にお気の毒なサワラ君でした。

チンv(T▽T)

クワッドコプターRCへりを飛ばしてみました。

ARドローン

先日、ARドローン(クアッドコプターラジコンヘリ)を入手したので、子供と早朝近くのグラウンドで飛ばしてみました。

iPadとWi-Fi接続して操作し、機体のカメラからの映像をリアルタイムにiPadで確認できます。

最近のラジコン性能には目を見張るものがあります。12~13分程度のフライトですが、そこそこ楽しむことができました。ヾ(=^▽^=)ノ

考えるに、こういった無人ヘリなどを外で飛ばす場合、周辺への安全配慮が十分に必要だと思います。

iPad側の操作設定で、高度制限を6M程度に設定したり、それ自身の安全設計としてWi-Fiの圏外になった場合のソフトランディング機構など安全への配慮は怠れません。

おもちゃと云っても落下した場合の危険性は無視できないと思います。

空モノは、注意していてもコントロールできなくなった場合がもとっも危険です。

不測の事態に陥ることもあり、ラジコン保険への加入も視野に入れ、周辺の状況を十分見極め、飛ばす側のマナーを守りながら、気持ちよく遊びたいものです。

(;^^)ヘ..

今年も柿を収穫するじきになりました。

今年の柿たち

今年も弊社の庭にある柿を、収穫する時期になり、先日収穫しました。

甘みの強い「みずしま柿」、上品な甘さの「筆柿」、今とても渋い「とろませ」の3種類の柿があります。

収穫中、二つの実が合体したのか、ひよこのようなみずしま柿を発見しました。いままで見たことのない面白い形状です。

また、今年は筆柿が成り年だったのか、例年に無く多くの実を付けていました。

柿の木も大きく(2階建住宅の屋根くらい)、2段はしごでようやっと届く範囲です。

毎年落下に気をつけて収穫していますが、結構大変です。

でも、弊社のみずしま柿は甘みも強く、配った先の方々にも評判で、食べて喜んでもらえると、苦労した甲斐もあります。 ヾ(*ΦωΦ)ノ

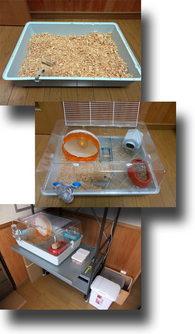

寝ているハムスターを集めてみました。

寝ているハムスター

ハムスターを飼い始めて3ヶ月がたちました。

この子も大きくなり、のしのし歩いています。

夜行性ですから日中は寝て過ごします。ですから、日中この子の寝ているところをよく見かけますが、結構大胆な格好で寝ています。

寝る位置はその時の気分で決めているようですが、回し車の後ろがお気に入りのようです。

最近は暑いので、かんな屑のない場所でひっくり返ってます。(-"-;A ...アセアセ

物音にはあまり反応しませんが、振動には敏感なようで、寝ながら起き上がっています。

(最後の写真)≧(´▽`)≦

寝ている時に見せる前歯ですが、最初の頃は白色だったのですが、今やまっ黄色。いや黄色を超えてオレンジです。

何てことだと思い、ネットなどで調べてみると、健康な証拠ですって!食べ物の色素が沈着したためらしいのですが、白い歯の方がダメだなんて、いやはや・・・

そういえば、名前を聞かれたのですが、家族それぞれ自分勝手に読んでいます。

「ハムちん」とか「クマ五郎」とかです。

何とも・・(-ω-;)ウーン

最後のかぶとむしが成虫になりました。

最後のかぶとむしくん

昨年ブログで書いた、12月まで生きてくれた長生きかぶとむしの子供です。

昨年12月まで生きたかぶとむしは、12月半ばまで生きてくれました。

その後ゲージを片付けようとした際、一匹の幼虫を発見し、大事に育て今回、さなぎから羽化してくれました。

2年前からかぶとむしを飼育し、何匹か成虫にしてきましたが、このかぶとが最も小さく、初めて見た時は本当にチッチャッ!っていう感じでした。

小さいオスかぶとは、小さいながらも一丁前に角も付いているし、見ようによってはかわいいです。わが家にとって最後のかぶと虫になりますが、お母さんなみに長生きしてくれればと思います。ヾ(=^▽^=)ノ

次は沢ガニか!!(_TдT)

沢ガニの飼育環境

ハムスターに次いで沢ガニを飼うはめに陥りました。Σ('0'*)(>O<)(ToT)。

ある日いつもの魚屋さんに行くと、沢ガニ君達がパック詰めされてうごめいていました。

沢ガニパックにはとくに値札は付いていませんでしたが、店のおじさんに「この沢ガニって売りものですか?」と尋ねると、「素揚げにするとおいしいよー」とおっしゃいました。・・・・・

そこで同行していた末っ子が、「かう(買う?)(飼う?)」と言い出してから後者の(飼う)になりました。

一匹40円の宮崎産沢ガニ君達を飼育することになり、かめ用水槽や、濾過ポンプなどを用意して、育てる準備を整えました。

沢ガニ君達よりも、飼育セットに投資です。(;´д`)トホホ

沢ガニ君達を飼育槽に移すと、元気に這い回っておりました。

清流の沢をイメージして飼育環境を作ったつもりです。

水槽内の景色にも少しこだわってみました。

が、沢ガニ君達が気に入るかどうか???

井戸水を使った冷水を、この沢ガニ管理者が毎日交換しているようです。

ハムスターの日常。

トイレか?

トイレなのか、砂浴びかなのか、分かりませんが・・・・

においで分かるのか、おしっこは決まってこのトイレでしているようです。水分で固まる砂が固まっていますから。

しかし、そこで前足と後ろ足を使って砂を片側に激しくかきだし、片側へ寄せきるとまた反対側へ寄せてその繰り返しです。

実質、トイレなのか砂場なのか・・・(-"-;A ...

日中寝ているところをパシャリです。

床材に使っている桧のかんなクズを自分でせっせと小屋に運び入れ、巣材として使っているようです。

食べ物を運ぶのと同じように、頬袋に詰め込んで運んでいるようです。o(*^▽^*)oエヘヘ!

カメラ目線のキンクマ。y(^ー^)y

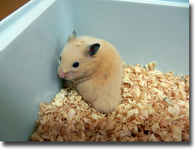

ハムスターを飼うことになりました。(_TдT)

キンクマハムスター

ハムスターを飼育することになり、末っ子が責任を持って飼い始めました。

飼い始めたハムスターは、ゴールデンハムスターを人工的に品種改良したキンクマハムスターです。

オスの個体で、全身アプリコットの体色をしています。

1匹での飼育が基本のようで、ネットなどで調べ、飼育の準備を整えました。

飼育をするためのゲージを購入し、床材には桧のかんなクズを敷き詰めました。

材木屋なので、桧のかんなクズには不自由しません。

ヒノキチオールの効果で抗菌作用などもあり、飼育用の床材として良いようにあります。

また、桧の香りで飼育臭も軽減され、私にとってはいい感じです。

もちろん桧のかんなクズによるハムスターのアレルギーも無いようですが、これからも注意深く観察して行きたいと思います。

その他、トイレや回し車、餌トレーに小屋など一通りを用意しました。

また、冬場の低温期を考慮して、ゲージ下のヒーターも準備しました。

なんと!この時期まで頑張っています。

メスのかぶと

前回11月中旬にお話ししてから半月。12月に入りましたが、なんと、あのかぶと虫のメスが、動きは鈍いですが、頑張っています。(^o^)

玄関で、特に暖房などはしていませんが、自然の成り行きにまかせています。

この時期まで生きているなんてすごいヤツです。あっぱれ。°゜°。。ヾ( ~▽~)ツ ワーイ♪

長生きかぶとに感謝です。

メスのかぶと

昨年の夏に生まれ、今年の7月はじめに羽化した、メスの一匹ですが、まだ健在です。

昨年の夏卵からかえった幼虫13匹をマットの交換や、糞の除去など子供がていねいに飼育し、今年の6月末から7月はじめにかけて、12匹の幼虫がめでたく成虫になりました。

お友達などに譲ったかぶと虫もいましたが、この1匹を除いて9月末頃に全て天国へ召されました。

成虫のかぶと虫は、クワガタなどと違い冬眠はしませんし、たいてい長くても10月頃までの寿命と聞いていたので、今でもえさをガツガツ食べているかぶと虫にちょっとびっくりです。∑(*゚ェ゚*)

今年は秋といえども暖かい日が多かったからでしょうか?最近めっきり寒くなってきたので寿命の更新は難しいかもしれませんが、子供達のためにも、少しでも長生きをしてくれればと思っています。(^o^)

能登島の七尾北湾で、イカダ釣りと野生のイルカを見てきました。

イカダ釣り

前回の釣りに調子ついて、釣りの釣果を上げるため、能登島沖のイカダ釣りに家族で行ってきました。

朝もやが少しかかる早朝、能登島の向田を渡船で出発し、七尾北湾に係留されている12畳ほどのイカダに5~6分ほどで到着しました。

そこで、サビキやきすの仕掛けでチョイ釣りを楽しみました。

今回は前回の投げ釣りとは違い、形のよいキスや、小あじ、サヨリを多く釣ることができました。

小さいですが、黒鯛も釣ることができ、素人には満足できる釣果だったと思います。

v(o´∀`o)v

イカダ釣りのあと、野生イルカのウォッチングに参加してきました。

能登島周辺の七尾北湾に住み着いた野生イルカの家族らしいですが、野生のイルカを間近で見るのは初めてです。

船に併走したり、先ほどのイカダの周囲や、入り江で数匹がジャンプをしたり、背泳ぎをしたりで、楽しく遊んでいる様子がうかがえました。

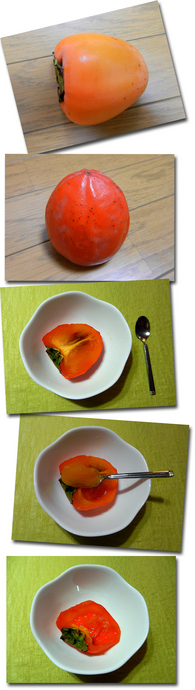

とろませ柿が食べ頃に!

とろませ柿

庭には、以前お話ししました水島柿の他に、今回ブログで取り上げた柿「とろませ」が1本あります。

この柿の実は結構大きく、マリオに出てくる大砲の弾のような形をしています。水島柿と違ってこの柿は渋柿で、採ってすぐ食すと口の中が渋でレロレロになって、罰ゲームのような思いをします。 .・ヾ(。><) シブ~

昔から我が家では、採ったこの柿を箱の中に並べ、屋内の風通しのよい場所で、柿の皮が透き通るような濃い赤色になるまで待ちます。この頃柿の実は、ポチャッと柔らかくなり、食べ頃をむかえます。

包丁で真ん中を2つに割り、それぞれをスプーンで実をすくって、皮1枚になるまできれいに食べられます。

渋味は全くなく、甘く柔らかいジューシーな感じでとってもおいしいと思います。昔はこの柔らかいところが嫌いでしたが、最近はおいしいと思うようになりました。年をとったせいでしょうか? σ(^_^;)...

最近では、食べきれなかった「とろませ」は、冷凍保存し、夏に食べたりしています。シャーベット状になり結構いけます。 ( ^-^)o

水島柿が豊作でした。

水島柿

新村木材店の庭には数本の柿の木があります。

戦後まもなく植えられたもので、「水島柿」と「とろませ」「筆柿」の3種類あります。今では老木ですが、秋にはそこそこ実をつけてくれます。

今年は生り年だったのか、特にたくさんの実をつけました。小さい頃から親しんできた庭の柿の木ですが、こんなに実がついたのは、自分の経験上初めてです。さすがに収穫には苦労しました。来年は実らないかも・・・(T_T)

柿の収穫までの1年をふり返ると、冬落葉しているときに油かすなどの肥料を与え、初夏とお盆前に「アメリカシロヒトリ」や「しなんたろう[イラガ]」の駆除のため薬剤散布をします。そして秋口にはカラスよけのネットを張り、柿の実を守ります。そして、いよいよ収穫です。カラスよけのネットを張るようになったのはここ7~8年ほど前からで、カラスの食べ方があまりにもひどく、青い柿のうちからめったやたらに、見さかいなくつついては、落下させます。以前から飛来するモズなどは、柔らかく熟した柿を選んで食べ、あれやこれやと食べ散らかすことはないように思います。(^^;)

ところで、「水島柿」は富山特産と聞きますが、どうして「水島」なんだろうと思って調べてみました。

水島柿の発祥の地は富山県旧新湊市片口高場で、百数十年前に同集落の前川弥三郎が選出し、改良したと言われているそうです。水島柿と命名されたのは明治期以後で、そのころの水稲の品種で味・収穫ともに優れていた「水島」から名付けられたといわれているそうです。

稲の名から命名されたとは驚きです。! (*゜ロ゜)ノ

水島柿を割ってみるとゴマをふいたように黒いツブツブがたくさんあり、甘くておいしい柿だと思います。

平均糖度は16.7度ぐらいあるそうで、富有柿の14.8度よりも高く、個人的には柿の王様だと思います。(#^.^#)

少しだけ柔らかくなった柿は特に甘く、ジューシーでとてもおいしいと思います。

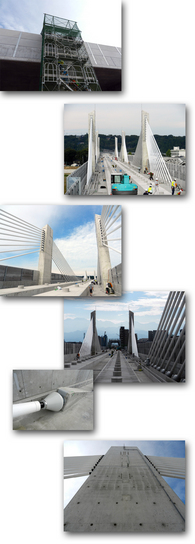

北陸新幹線の軌道工事を見学しました。

北陸新幹線 神通川橋梁

富山市PTA連絡協議会の主催で、子供達と共に北陸新幹線の軌道工事見学会が開催され、神通川橋梁を見学させていただきました。 ☆(*^o^)乂(^-^*)☆

在来線に併走する新幹線の橋脚は、在来線の橋脚位置に合わせ、川の流れを妨げないように計画されているそうです。

今回更に、在来線の橋脚一つ飛ばしで設置されたので、神通川全体で3つの橋脚で構成されています。

足場階段を登って、橋梁軌道内に入りました。

北陸新幹線の土木工事はほぼ終わり、この後架線工事や軌道の敷設などの諸工事が行われ、平成26年の開業を目指します。

呉羽山に向かって、左側は金沢方面、右側は東京方面の列車が走ります。

また、この神通川橋梁(全長428m)は、前述したように3つの橋脚で構成されているため、エクストラドーズド橋(桁橋と斜張橋の中間的構造)で造られ、その橋脚上部にある主塔から主塔までの最大支間長は128mとエクストラドーズド橋としてはその支間長が青森の三内丸山架道橋に次いで長いそうです。

エクストラドーズド橋による主塔と斜材がおりなす外観は、立山連峰を思わせ、力強さと、美しさを感じます。

北陸新幹線の軌道内は、雪国ならではの対策が施され、軌道面の左右に深さ80㎝のピットが設けられ、先頭車両が除雪した雪が左右にたまるように設計されているそうです。

たまった雪は、埋設された温水パネルで融雪され、水止めで区画された各区画内の排水口から排出されるそうです。

見学は1時間程でしたが、建築を志す自分にとって、子供達と共に、非常に興味深い1時間でした。 (ノ^∇^)ノ

夏の立山を楽しみました。

夏の立山

暑い日が続く中、先日立山の自然を楽しんできました。

市内からバスで室堂まで直行しましたが、桂台から入る立山有料道路は、室堂までの往復で、バス1台が50,400円だそうです。

高~ (〃 ̄▽ ̄〃)タカァ~?

日本一高い有料道路かもしれません。

室堂までの途中、ソーメン滝を見ました。この時期涼しげで、とてもいい感じでした。

室堂ターミナルから立山山頂を目指す途中、ミヤマキンバイなどが咲きほこり、立山の自然に魅了されました。

昔から何度も登っていますが、行くたびに新鮮さを感じ、立山の素晴らしさを改めて感じます。

立山山頂では、雄山神社峰本社でのお祓いを受け、充実した一日でした。 ☆(*^o^)ノ

芝小ちびっこ町中探検。

ちびっ子達の見学

芝園小学校3年生の子供達が、校外学習の一環として、校区内の昔からあるお店を訪問し、お店に関わる昔のことや、地域の事についていろいろお話を聞くと言う事で、今回、新村木材店を訪問されました。

新村木材店、6代目になる私の知っている範囲で、トラック輸送が主になる前の木材の運搬方法や、この地区に材木屋が多かった理由など少し話させていただきました。

子供達には、一生懸命聞いていただき、いくつかの質問ももらい、たいへん嬉しく思いました。

設計も含めた木材の関わりなどについて、もう少し話せれば良かったかなと思いました。

ちびっ子達は真剣で、たいへん良かったです。

everybody☆(*^-゚)b(゚∇^d)(b^ー゚)d(゚ー゚@)♪good

TOILET BIKE NEO だそうです。

TOILET BIKE NEO

TOILET BIKE NEOが富山に上陸したという事で、TOTO富山ショールームへ見に行ってきました。

実物は案外大きく、またがらせてもらいました。(o^∇^o)ノ

このバイクは、見た目から単なるオブジェのようなものだと思っていたのですが、実際に走ると聞いてびっくりです。

しかも、公道を走るためにナンバーも取得し、そこそこ走っていると聞いてもっと(ノ゚⊿゚)ノびっくりです。!!

もちろんトイレとしての機能はありませんが、エコの象徴としてこれからもがんばって下さい。ヾ(〃^∇^)ノ

前回に続き、冬の田園風景と立山連峰を撮影してみました。

冬の田園風景

現場へむかう途中、立山連峰がきれいに見えたので、さっそく現場用のデジカメを向けてみました。q(^-^q)(p^-^)p q(^-^q)(p^-^)p

中でも、雄山や、剣岳がよく見えていたので、デジカメを最大望遠で撮ってみました。

すると、室堂ターミナルや雄山山頂が判別できる範囲で見えたので、とっても感動しました。ワーイ ( ^-^)o-o<※☆

「素人はこれだから」と言われそうですが、ついでに剣岳も撮ってみました。σ(^_^;)アセアセ...

冬の晴れ間は空気が澄んでいて、とてもきれいです。

ドクターフィッシュにツンツンしてもらいました。

ドクターフィッシュ

スーパー銭湯に行ってみると、ドクターフィッシュ(ガラ・ルファ)がいたので、早速、足の皮膚の古い角質を食べていただきました。

チクチクと痛い感じもしましたが、なにせ初めてのことなので、大変興味深い一時を過ごしました。

いいのか、わるいのかと言われると、なんとも・・・・(^^;)

またまた朝顔が咲きました。

またまた朝顔

9月に入って、朝顔が花も終わり、タネを付ける頃だなと思っていると、花が6つも咲いていました。

この朝顔は、一番下のチビ職の持ち物なのですが、そういえば「また、もうすぐ花が咲くよ!」と言っていたことを思い出し、その時は、アホな事言っているなと思っていたのですが・・・・・(=´▽`)ゞ イヤァ~

久しく朝顔を育てていなかったせいか、ひとつの株で、熟したタネと開花した朝顔が同居していること自体不思議に思え、ちょこっと調べてみると、本蔓が終わった後でも、別の蔓で花を楽しむことができるようで、私自身新しい発見ができたなと思いつつ、この暑さも手伝ってか、夏はまだまだ終わらないぞと言っているように感じました。

(^^;)

開き戸ダンパーを設置してみました。

開き戸ダンパー

昨年発売された、大建工業の開き戸ダンパーが気になったので、自宅に付けてみました。

開き戸を閉める時、扉が閉まる寸前にダンパーが扉をキャッチして、ゆっくりと引込み、しっかりと閉める装置だということで実際使ってみました。

軽い力でドアをを閉め放っても、ダンパーが扉をキャッチさえすれば、ドアは確実に閉まります。

しかし、扉を手で最後まで閉めようとすると、ダンパーによって逆に抵抗がかかり、ある程度強い力で閉めなければならないように感じます。

したがって、確実に最後まで手で閉める方には不向きのように思いますが、サクッと扉を閉め放つ場合には、GOODな商品だと思います。(^-^)v

ただ、うちのチビッコ職人が、腹を立てて、怒りまかせに扉を閉め放っても、ダンパーが扉をゆっくりと閉めてくれるので、ドアが閉まる激しい不快な音もせず、なによりドアが壊れることはなさそうです。

で、子供部屋にはいいかも・・・(^^;)

小滝ヒスイ峡の散策。

明星山(1188.5m)

小滝ヒスイ峡を散策してきました。

ヒスイ峡展望台から見る明星山(みょうじさん)はダイナミックです。

ヒスイ峡からそびえる明星山の南壁は、ロッククライミングのメッカとあって一枚岩といった感じの大変迫力のあるものでした。ふつうのデジカメでは全く収まり切れません・・・。(T_T)

また、近くの高浪の池にある食堂で、チャンマイロ味噌(ふきのとう味噌)を見つけ、おみやげに買ってきました。

味は、そんなにクセや苦みもなく、ふきのとうが好きな方にはおすすめです。アツアツごはんにはもってこいの一品でした。(^o^)

あけまして おめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

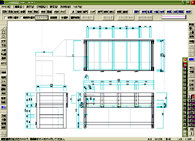

正月休みに、部屋づくりの続きをさせられております。

ベッドや収納の他に、机などが必要になりますが、今回既存のOAデスクがあったので、それを有効に活用したいと思ったのですが、子供机と違い、本棚などが無い為、それを用意することになりました。

市販の本箱を机の上に置くことも考えられましたが、机にかかる荷重に配慮すると、壁付けが適切だと思われます。

ただ、ウォールキャビネットのように本箱自体を壁付けにする方法もありますが、デザイン的にも重苦しくなるので、棚自体を壁に取付けることにしました。

本棚の設置予定壁面は、下地が1尺間隔の貫ベースなので、本棚の設置段数に合わない為、新たに造作用の下地を、貫間隔に合わせて取付けました。

さらに、その造作用下地に本棚を支持するブラケットを固定して、本棚を取付ける準備が整いました。

本棚を取付けるブラケットに、棚板を固定して完成です。

全部で4段の棚で構成させました。

将来この本棚に、本が並ぶことを祈って・・・(^^;)。

まずはベッドからつくることになりました。

チビッコ職人の部屋に・・・

久しぶりのチビッコ職人に関するブログですが・・・

そのチビッコ職人の一人が今度小学生になるということで、子供部屋を準備することになりました。(^^;)

部屋にはクロゼットが一つ備え付けてありますが、既に満杯状態に近く、これだけでは衣類などの収納が不十分ということになりました。

そこで、必要な物を整理すると、衣類などの収納家具、ベッド、本棚で、机は既存のOA机を利用することになりました。

必要な物だけをただ並べたのでは、部屋が手狭になるため、衣類の収納は奥行きの深い押入タンス(奥行き寸法が一般のタンスの約2倍)を利用して、高さが70センチ程度なのでその上にベッドを設置することにしました。

で!押入タンスがセットできるシステムベッドは調べたかぎり市販されていないし、材木屋なので住宅用木材は十分にあり、コスト的にも助かるので、自分で手作りしてくれということになりました。トホホ(T_T)

仕事の合間に図面を引き、ホゾなどの継手仕口を使わず、主に間柱材を2×4工法のように用いて比較的容易にできるように設計してみました。(^o^)/

夏の立山・室堂周辺を散策しました。

ミクリガ池

室堂ターミナルからミクリガ池を通って、地獄谷を目ざしました。この時は雲が多くすっきりしない天候でしたが、さわやかな空気につつまれ、快適な出だしでした。

立山信仰においても重要な地獄谷は、日本で最も高所に位置する温泉として知られ、久しぶりに訪れることができました。噴気孔からの熱気と強い硫黄のにおいや、その景色はまさに地獄を感じさせる自然の厳しさを思い知らされました。m(_ _)m

地獄谷からロッジ立山連峰のわきを通って血の池にむかいました。火口跡が池になったもので、酸化鉄を多く含み赤く見えますが、地獄谷と共に立山地獄の一つとして血の池地獄といわれています。

玉殿岩屋と、虚空蔵窟を参拝し室堂ターミナルへもどる途中、雲のあいまに一の越から雄山を望むことができました。

また、高山植物の深山金梅[ミヤマキンバイ]や稚児車[チングルマ]が可憐な花を咲かせていました。

立山山岳信仰における、地獄から極楽を思わせる自然の荘厳さと優しさを肌に感じた有意義な一日になりました。(^^)/

はじめて日食を見ました。

部分日食最大AM11:07

今回初めて日食を見ました。

日食といってもここ富山では、最大でも7.4割ほどが欠ける部分日食です。しかし、日食最大時では辺りが薄暗くなり、今まで経験したことのない雰囲気につつまれ感動いたしました。(^o^)

日食めがねを無理矢理デジカメにくっつけ撮影してみたのですが・・・・

太陽が欠けているのが一応わかります。(^_^;)

26年後の2035年には、ここ富山でも皆既日食が見られそうです。

その時は是非ダイヤモンドリングを見たいものです。(^^)/

日食前の太陽をあえてアップする必要はなかったと、後から気付きましたが、リフォームのbefore afterの習性でつい並べてアップしてしまいました。・・・

とやま木造住宅設計コンペも今回で13回目を数えました。

富山県木材青壮年会に所属し、このとやま木造住宅設計コンペの実行委員長として第6回目からたずさわり、今回で第13回目をむかえました。

このコンペは、富山県主催のもと富山県木材青壮年会の基幹事業の一つとして、平成9年から開催され、県内在住の建築を学ぶ高校生または専門学校生を対象として行われてきました。自然素材としての「木」の素晴らしさや、奥深い特性、あるいは可能性を知っていただくと共に、木造住宅における在来軸組工法ならではの設計の難しさや面白さ等にふれ、今後、建築を学ぶ学生方の勉強の一助になればという思いで開催してまいりました。

今後もこの企画が継続され、更に有意義な事業になるように頑張って行きたいと思っております。m(_ _)m

今大河ドラマで熱い春日山史蹟をめぐりました。

春日山城史跡広場に監物堀[ケンモツホリ]が再現されていました。

堀に咲く菖蒲の花がきれいだったので、アップで撮影してみました。

カメムシ?もいっしょに写っていました。

どこにいるかな~?(^o^)

上杉謙信公が幼少のおり、学問を学んだと云われる林泉寺を訪ねました。

山門の天井に描かれた2匹の龍を見つけました。

参拝者には、見過ごされそうな感じでしたが、迫力のある龍たちでした。

最後に、春日山城の本丸址まで登りました。

それなりに、大変でした。堅固な山城だった事がうかがえます。(^_^;)