もしもの備え、できていますか~防災対策再点検

もしもの備え、できていますか~防災対策再点検

先日の宮崎県の震度6弱の地震に伴い、気象庁から南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」が初めて発表されました。地震や豪雨など自然災害は、地域を問わず襲ってきます。これを機に、防災対策を見直しませんか?

先日の宮崎県の震度6弱の地震に伴い、気象庁から南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」が初めて発表されました。地震や豪雨など自然災害は、地域を問わず襲ってきます。これを機に、防災対策を見直しませんか?

①自宅の備え

・家具類の転倒防止=地震のときには、家具が転倒してケガをすることが多いと指摘されています。食器棚や本棚等の大型家具を壁に固定しましょう。大型テレビの土台下に防振粘着マット等を敷いておくことも有効です。

・電池の備蓄=懐中電灯やラジオ、携帯電話の充電用。充電用ケーブルなども忘れずに。

・生活水の準備=生活用水としてポリタンクに水を貯めておくと便利です。

・水や食料の準備=1人当たり3日分を準備しましょう。カセットコンロ用ガスも備蓄を。

②家族との安否確認方法

同居する家族、離れて暮らす家族との安否確認ができないと不安です。お互いの連絡先を再度確認するとともに、日中に災害が発生した場合、どこの避難場所に行くのかも確認し、家族で共有しておきましょう。

・自宅がある地区の避難場所、避難所の確認=公園や高台・ビルなどの避難所の確認

・避難するタイミングとなる災害情報=防災気象情報と警報の確認

・災害伝言ダイヤル(171)の確認=安否メッセージを録音できます。体験利用が可能[毎月1日、15日 00:00~24:00/正月三が日(1月1日00:00~1月3日24:00)/防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00)/防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00)

③保険の確認

「地震保険」は、火災保険とセットで加入する商品です。火災保険が契約中であれば、途中からでも加入できます。ただし、地震保険料は、保険金額に比例して高くなり、都道府県や建物の構造によって保険金額が異なります。また、損害規模によって受け取れる保険金額も変わりますので、自宅の構造をしっかりと把握した上で検討するようにしましょう。

みんなで学べる防災体験施設

みんなで学べる防災体験施設

全国には、地震や豪雨の疑似体験ができる防災体験施設があります。体験して初めて気付くこともありますので、ぜひ家族みんなで訪れてみてはいかがでしょうか。

全国には、地震や豪雨の疑似体験ができる防災体験施設があります。体験して初めて気付くこともありますので、ぜひ家族みんなで訪れてみてはいかがでしょうか。

◇そなエリア東京(東京臨海広域防災公園)

首都直下型地震後の支援が少ない時間(72時間)を生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアー「東京直下72h TOUR」を中心とした防災体験学習施設。震災直後の街並みや避難所の様子をジオラマで展示されています。クイズに答えながら、地震時の避難を疑似体験できます。

◇堺市総合防災センター

2022年4月にオープンした、火災や水害、倒壊家屋からの救出救助など各災害別の救助訓練を体験できる総合施設。未就学児や障がいのある人向けの体験コース、避難所での生活や備蓄について学べるコースもあります。

すぐにできる、家具の固定グッズ

すぐにできる、家具の固定グッズ

食器棚や本棚の固定がしにくい場所の場合、耐震用ポール(突っ張り棒)がお勧めです。棚の上面と天井をポールで突っ張る仕組みで、女性でも簡単に設置することができます。必ず左右に2本設置してください。

食器棚や本棚の固定がしにくい場所の場合、耐震用ポール(突っ張り棒)がお勧めです。棚の上面と天井をポールで突っ張る仕組みで、女性でも簡単に設置することができます。必ず左右に2本設置してください。

また、観音開きタイプのガラス戸の家具の場合、揺れたときに扉が開いて、中の食器や本が飛び出してしまい、ケガをする危険性があります。扉の引手部分に、開き戸ロックなどを設置しておくと安心です。

ほかにも、棚の下部に重いもの、上部に軽いものを入れるなど、収納方法も見直してみることも大切です。

先日の宮崎県の震度6弱の地震に伴い、気象庁から南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」が初めて発表されました。地震や豪雨など自然災害は、地域を問わず襲ってきます。これを機に、防災対策を見直しませんか?

先日の宮崎県の震度6弱の地震に伴い、気象庁から南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」が初めて発表されました。地震や豪雨など自然災害は、地域を問わず襲ってきます。これを機に、防災対策を見直しませんか? 全国には、地震や豪雨の疑似体験ができる防災体験施設があります。体験して初めて気付くこともありますので、ぜひ家族みんなで訪れてみてはいかがでしょうか。

全国には、地震や豪雨の疑似体験ができる防災体験施設があります。体験して初めて気付くこともありますので、ぜひ家族みんなで訪れてみてはいかがでしょうか。 食器棚や本棚の固定がしにくい場所の場合、耐震用ポール(突っ張り棒)がお勧めです。棚の上面と天井をポールで突っ張る仕組みで、女性でも簡単に設置することができます。必ず左右に2本設置してください。

食器棚や本棚の固定がしにくい場所の場合、耐震用ポール(突っ張り棒)がお勧めです。棚の上面と天井をポールで突っ張る仕組みで、女性でも簡単に設置することができます。必ず左右に2本設置してください。

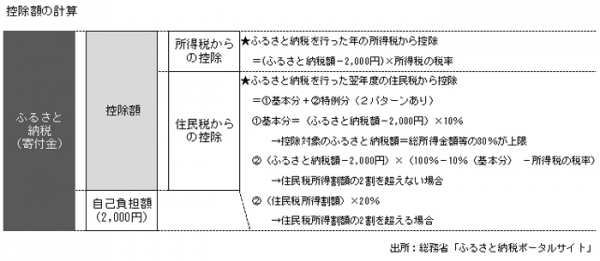

注意すべき点は、全額控除されるふるさと納税額には年間上限があること。これを超えた金額については、対象となりません。このふるさと納税額の目安については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」(右 QRコード)に給与所得と家族構成別で一覧表が掲載されていますので、参考にされてください。

注意すべき点は、全額控除されるふるさと納税額には年間上限があること。これを超えた金額については、対象となりません。このふるさと納税額の目安については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」(右 QRコード)に給与所得と家族構成別で一覧表が掲載されていますので、参考にされてください。

暑さが増すと、食事のメニューを考えるのが面倒ですよね。そんなときには「乾物」がおススメです。水の代わりに「ヨーグルト」で戻せば、栄養たっぷり、丸ごと食べられます。

暑さが増すと、食事のメニューを考えるのが面倒ですよね。そんなときには「乾物」がおススメです。水の代わりに「ヨーグルト」で戻せば、栄養たっぷり、丸ごと食べられます。 年々猛暑となる夏、エアコンや扇風機をフル稼働させていることと思いますが、庭仕事や外出するときの熱中症対策はされていますか?

年々猛暑となる夏、エアコンや扇風機をフル稼働させていることと思いますが、庭仕事や外出するときの熱中症対策はされていますか?